为深入贯彻落实2025年3月1日正式施行的《中华人民共和国文物保护法》,基建处于4月3日组织全体同志赴徐汇校区老图书馆修缮现场开展专题学习活动。此次活动邀请老图书馆修缮工程总承包单位项目负责人林存金现场讲解,结合本次老图书馆的修缮实践,详细解释了文物建筑保护的技术要点与法律规范。

一、历史定位与法律遵循

作为第八批全国重点文物保护单位 "上海交通大学早期建筑" 的核心组成部分,老图书馆始建于1919年,由1916届校友捐资兴建,是中国近代高等教育建筑的典范之作。其维多利亚风格的清水红砖建筑,不仅承载着钱学森、吴文俊等学术大师的求学记忆,更见证了中国高等教育从传统书院向现代大学的转型历程。

此次修缮严格遵循新修订的《文物保护法》第三十二条 "不改变文物原状" 原则,在保持建筑历史风貌的前提下,对结构安全隐患进行系统性排查。林存金在现场介绍时强调:"我们采用‘最小干预’策略,开展多轮次工艺实验,确定修缮技术和使用材料的配比,最大限度保留建筑本体历史信息。"这种科学严谨的修缮方式,让老图书馆的每块砖、每根梁都成为可追溯的 "活态档案"。

二、四大修缮技术亮点解析

1. 外墙修复:反复实验与匠心打磨

老图书馆外立面主体为青砖砌筑,立柱及窗套等装饰部位采用红砖砌筑,本次修缮发现1917年时期镌刻楼名的定制砖体。针对传统脱漆剂易损伤砖体的难题,施工团队通过脱漆剂与脱漆膏渗透率对比试验,采用了渗透率更低的脱漆膏作为外墙清洗的主要方式。为解决砖木建筑修缮易引发的泛碱问题,团队尝试"化学排盐+物理吸附"双轨方案,化学排盐凭借高效、快速、作用范围广的特点,对大面积泛碱区域进行初步盐分清理;而在处理诸如墙角、窗台等局部小面积泛碱时,物理吸附技术操作灵活便捷的优势便得以凸显,二者协同确保墙体泛碱问题得到有效解决。对于具有装饰性的水洗砂腰线,工匠们运用手工打磨工艺,恢复其凹凸有致的肌理效果,同时进行表面封护,既保留历史质感又提升抗风化能力。

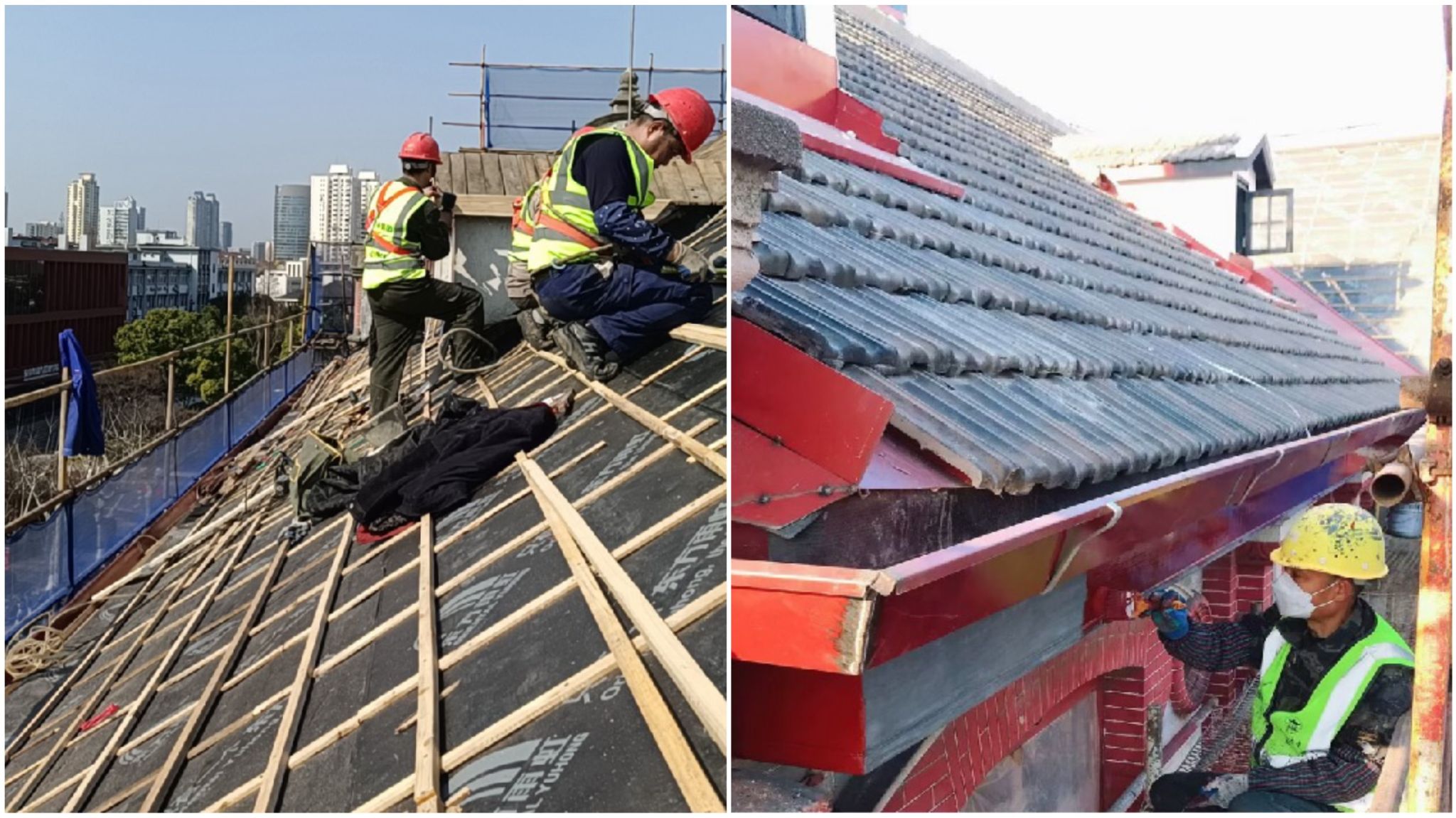

2. 屋面修缮:形制复原与防水焕新

屋面系统更换断裂瓦片时严格遵循 "同材质、同规格、同色泽" 原则。在防水处理上,针对传统热熔式防水卷材施工中存在的高温明火作业风险,改用冷施工工艺的自粘式防水卷材,在确保防水性能达到标准的同时,消除动火作业带来的火灾隐患。针对原屋面锈蚀严重的铁皮排水构件,本次采用不锈钢材质进行全面升级,较传统镀锌铁皮使用寿命更长。

3. 木构件修复:现场工坊再现 "活态传承"

"我们采用‘现场加工+原位安装’模式,最大限度减少运输损耗。" 项目负责人展示着正在制作的八角木柱。针对缺失的百叶窗棂,技术组专程赴徐汇中学崇思楼进行现场踏勘学习。木门窗修复整体遵循 "原形制、原材料、原工艺" 原则,采用 "脱漆-固木-饰纹" 一体化工艺,首先进行脱漆处理,脱漆完成后采用不同目数的砂纸均匀反复打磨,批腻子后再进行反复打磨,喷涂底色过程中仍需进行打磨调整,最后喷涂面漆。

4. 门窗五金:材质升级筑牢安全防线

根据现场排查,原部分五金件采用铁质表面镀铜的方式,本次修缮升级为国标3.0mm厚不锈钢镀铜,保证功能要求的同时,耐久性更好。所有五金件均采用可拆卸式安装工艺,既满足《文物建筑保护工程施工规范》要求,又为后续维护预留技术接口。这种将材料科学与历史考据深度融合的做法,在保持历史外观的同时提升使用安全性。

三、文物保护的教育实践意义

此次现场教学活动是基建处落实新《文物保护法》的重要举措。通过沉浸式学习,我们深刻认识到文物修缮不仅是技术工程,更是文化传承。老图书馆的修缮实践为校园历史建筑保护提供了可复制的技术范式,也为后续文物建筑的维护积累宝贵经验。待该修缮工程竣工,届时老图书馆将以 "可阅读、可触摸、可体验" 的全新面貌向公众开放,成为展示交大历史文脉与文物保护成果的重要窗口。

文稿:陈静

图片来源:林存金、上海市建筑科学研究院有限公司抗震勘察等

审核:徐放 卢琦 顾雪峰 张晓霓